Professor Dr. Claus-Michael Ort

Vorlesung: Literatur der Avantgarden (Wintersemester 2020/21)

Dadaismus I: Cabaret Voltaire (Zürich)

Hugo Ball, Emmy Hennings, Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara, Hans Arp

Wie anders, weil weniger verbissen, weniger dramatisch, weniger politisch und pseudo-religiös totalisierend, beinahe entspannt pragmatisch liest sich dagegen Hugo Balls Gründungserzählung für das Züricher Cabaret Voltaire, das am 5. Februar 1916 eröffnet worden ist und als Geburtsstätte des ‚Dadaismus‘ gelten kann:

zitiert nach: Hugo Ball: [Einleitung]. In: Cabaret Voltaire. Eine Sammlung künstlerischer und literarischer Beiträge … Hrsg. von H. B. [H. 1] – Zürich: Meierei Spiegelgasse 1 , 1916, S. [5].

Ein kleiner grundsätzlicher Exkurs zur „wundervollen Negermusik“ in Hugo Balls Text – auch für die weiteren Themen der ‚Vorlesung‘ – ist an dieser Stelle geboten: Dass das Wort ‚Neger‘ längst und zu Recht nur noch als historisches Zitat (also als Objektsprache: als Objekt der kritischen Reflexion, einer historisch kontextualisierenden Analyse) Verwendung findet, bedarf hoffentlich kaum eines Hinweises.

Zivilisationskritik, ,Primitivismus’

In Komposita wie ‚Negermusik‘, ‚Negerplastik‘, ‚Negerkunst‘ usf. werden Sie es jedoch sehr häufig in kunstprogrammatischen Schriften der Frühen Moderne um und ab 1900 finden – also im Kontext des Expressionismus und der Avantgarden, oft auch im Zusammenhang des sogenannten ‚Primitiven‘ und des ‚Primitivismus‘ (‚primitive Kunst‘, Kunst der ‚Primitiven‘). Im Kontext gesellschafts- und zivilisationskritischer europäischer Künste im frühen 20. Jahrhundert sind diese Komposita nicht abwertend diskriminierend gemeint, sondern Ausdruck einer, die technische Moderne provozierenden, utopisch-paradiesischen Erlösungshoffnung. Diese vertraut auf eine Hinwendung zum (vermeintlich) ursprünglichen, amoralisch unverstellten ‚emphatischen Leben‘, also auf eine ‚Natur‘, die sich in einfachen, ‚abstrakten‘ Urformen ausdrückt. Propagiert wird eine Art von positiv gewendetem Atavismus des ‚Lebens‘, eine natürliche Vitalität (erinnern Sie sich an die zweite Themenwoche und Nietzsches zivilisationskritische Lebensphilosophie!), die die ‚tote‘, erstarrte und ‚degenerierte‘ Zivilisation der Moderne überwindet. In den symbolischen Formen und Künsten – Plastiken, Musik, Tanz, Rituale – synchron existierender, exotisch ‚fremder‘ und vermeintlich ‚primitiver‘ Stammesgesellschaften glaubte man etwas zu finden, was im eigenen westeuropäisch geprägten Kulturraum im Verlauf der Ur- und Frühgeschichte seit der Steinzeit nach und nach verloren gegangen zu sein scheint (vgl. die 1908 in der niederösterreichischen Wachau ausgegrabene, 30.000 Jahre alte, paläolithische weibliche Kultfigur aus Kalkstein, die sogenannte ‚Venus von Willendorf‘, die im Kontext der Kunst der Moderne Furore gemacht hat). Solche befreiend ‚primitiven‘, vermeintlich natürlichen, ursprünglichen Künste bieten sich den Avantgarden als Ausdrucksmittel für die utopisch postulierte Annäherung von ‚Kunst‘ und ‚Natur‘/‚Leben‘ geradezu an.

Zugleich manifestiert sich in dieser zivilisations- und gesellschaftskritischen Kunstideologie der Frühen Moderne aber auch, dass es sich bei den ambivalenten ‚exotistischen‘ und ‚primitivistischen‘ Tendenzen moderner Bildkunst und Literatur mit ihren rousseauistischen Narrationen vom ‚verlorenen Paradies‘ um eine stereotype Phantasieproduktion europäischer Gesellschaften und ihrer Hochkultur, meist auch hoch technisierter Kolonialmächte, handelt (vgl. auch die später kritisierte ‚Südsee‘-Malerei von Paul Gauguin, der seit 1891 auf der französischen Kolonie Tahiti lebt und 1908 auf einer anderen, vermeintlich weniger europäisierten Insel Französisch-Polynesiens stirbt).

Auch wo diese Gesellschaften also selbstkritische, lebensreformerische und ‚avantgardistische‘ Gegenbilder ihrer selbst und Bilder eines positiv bewerteten ‚Fremden‘ hervorbringen, entgehen diese Phantasmen – ob es den Künstlerinnen und Künstlern bewusst ist oder nicht – der eigenen Symbolkultur nicht und partizipieren an einem ethnisch und ästhetisch kolonisierenden Diskurs, der außereuropäische Künste für eigene, und sei es subjektiv intendiert ‚gute‘ Zwecke vereinnahmt.

Da der Dadaismus keine mit dem Futurismus vergleichbare Verherrlichung moderner Technik aufweist, kann er ohne Selbstwiderspruch ‚exotistisch‘ und ‚primitivistisch‘ agieren. Letzteres gelingt dem Futurismus dagegen nur abgeschwächt und – wie wir gesehen haben – mit Hilfe einer selbstwidersprüchlichen, weil rückwärtsgewandten Mythisierung und metaphorischen ‚Belebung‘ (v.a. Animalisierung) von Technik (Flugzeuge, Automobile).

Das konservative bürgerliche Publikum begegnet den Avantgarden, der Kunst der Moderne und auch dem zur Kunst nobilitierten ‚Primitivismus‘ vor dem Ersten Weltkrieg und auch noch danach mit Irritationen und die Ablehnung. Diese betrifft insbesondere die sogenannte ‚Negerkunst‘ – einem nun explizit rassistisch zugespitzten Verdikt, dem seit den 1920er Jahren auch der Jazz und z.B. die US-amerikanische Tänzerin und Sängerin Josephine Baker unterliegen. Diese Abwertung erweist sich als hochkulturelles Gegenstück zum ‚wohligen‘, pseudo-ethnologischen Schauer, den populärkulturell erfolgreiche Unterhaltungsmedien wie Kolonialausstellungen und ‚Völkerschauen‘ mit vermeintlich überwundenen ‚primitiven‘ Stammeskulturen zwischen 1870 und 1940 hervorrufen (Menschenzoos wie ‚Negerdörfer‘ oder ‚Lappländer‘-Siedlungen, letztere erstmals 1874 in Hamburg in Carl ‚Hagenbecks Völkerschau‘). Kritisiert wird an den ‚primitivistischen‘ Avantgarden der Moderne also gerade ihre zivilisationskritische, zumindest oberflächlich positive Bewertung des ‚Primitiven‘. ‚Primitives‘ ist wiederum für den breiten, auch bildungsbürgerlichen Publikumsgeschmack nur als (im wörtlichen Sinn) ‚monströses‘ Schauobjekt des ‚Fremden‘ akzeptabel und erfolgreich, d.h. als abgewertete, auch ästhetisch auszubeutende Kultur-Vorstufe.

Wer sich für dieses komplexe, fächerübergreifende bild- und diskursgeschichtliche Themen- und Forschungsfeld interessiert, sei zunächst auf die folgende Auswahl an Sekundärliteratur verwiesen.

Aber zurück zum Züricher Dadaismus und zur Gründung des Cabaret Voltaire 1916:

Am 5. Februar 1916 eröffnen Hugo Ball, Emmy Hennings und Richard Huelsenbeck also die Künstlerkneipe Cabaret Voltaire in der Spiegelgasse 1 in Zürich. Hans (Jean) Arp, die Schweizer Malerin Sophie Taeuber(-Arp), Marcel Janco und der Rumäne Tristan Tzara stoßen dazu, letzterer schwingt sich zum selbsternannten Sprecher der Gruppe auf. Schon im April 1916 proklamieren sie ‚Dada‘ als eigene Kunstrichtung.

Einige Häuser weiter, in der Spiegelgasse Nummer 12, wohnt zeitweise Lenin, der – so die Legende – vom Lärmen der Dadaisten entnervt die Polizei gerufen haben soll. Das Cabaret Voltaire entwickelte sich zum Sammelpunkt von Literaten, Malern, Musikern und Tänzerinnen, die fundamentale Kritik an der bestehenden Kunst und Literatur einschließlich Expressionismus und Futurismus üben. Diese Gruppe beginnt sehr bald, sich international auszubreiten. Statt verbissene Empörung und futuristische Zerstörungswut nun A-Logik und Banalität, ‚Zufall‘ als künstlerisches Gestaltungsprinzip (Aleatorik) und spielerische Provokation – zusehends auch als Reaktion auf die grausame Absurdität einer vom Ersten Weltkrieg geprägten Welt. Das Cabaret Voltaire versteht sich in diesem Sinne als eine ‚Experimentierbühne‘ der Moderne. Die im Juni 1916 erschienene Publikation Cabaret Voltaire dokumentiert diese Phase, der Gruppenname ‚Dada‘ wurde von Tristan Tzara laut seiner Chronique Zurichoise 1915-1919 allerdings schon am 26.2.1916 benutzt.

Dada-Zentren bildeten sich in Berlin (1917-1920) mit Huelsenbeck, John Heartfield und seinem Bruder Wieland Herzfelde, der 1916 den progressiven – kommunistisch-pazifistischen, mit Dada sympathisierenden – Malik-Verlag gründet, ferner mit George Grosz, Raoul Hausmann, Walter Mehring und Johannes Baader, in Köln (1919-1920) mit Max Ernst, Johannes Baargeld und Hans Arp, in Hannover (dort auch die „Merz“-Kunst von Kurt Schwitters, die bis 1937 überdauert) – sowie in Paris (Tzara, Francis Picabia, André Breton) und in New York (Marcel Duchamp, Man Ray). Auf die meisten Protagonist/inn/en wird noch zurückzukommen sein.

,,Dada”: Herkunft und ,Bedeutung’ des Begriffs

Der Name „Dada“ selbst wurde laut Ball und Huelsenbeck angeblich dadurch gefunden, dass man ein Papiermesser in ein Larousse-Wörterbuch gesteckt habe. Jedenfalls wird die von Tristan Tzara im Juli 1917 gegründete und bis 1922 herausgegebene Zeitschrift Dada mit diesem Wort benannt. Tatsächlich machen Hugo Ball und Tristan Tzara das Wort ‚Dada‘ schon im Juni 1916 erstmals publik, und es entbrennt ein jahrelanger Streit zwischen Richard Huelsenbeck und Tzara über die Urheberschaft bzw. ‚Entdeckung‘ des Wortes; im Rumänischen bedeutet ‚da, da‘ ‚ja, ja‘, im Französischen ‚Schaukel-‘ oder ‚Steckenpferd‘, im Deutschen fungiert es als bedeutungsreduziertes (de-semantisiertes) Element der Babysprache, in italienischen Regionalvarietäten steht es für ‚Würfel‘ und ‚Mutter‘ und laut Marcel Janco verdankt ‚Dada‘ seinen Namen der seit 1906 geschützten Haarwasser- und Lilien-Crème-Marke ‚DADA‘ der Firma Bergmann (siehe das Zeitungsinserat oben aus dem Jahre 1914).

Der bereits zitierte Hanno Ehrlicher will auch darin den gemeinsamen „kulturhygienischen Grundimpuls“ der Avantgarden erkennen, „eignete sich [die Gruppe in Zürich]“ doch

das bereits existierende Markenzeichen einer Kosmetikfirma in Zürich an, die ihr haarstärkendes Kopfwasser und eine Lilien-Crème mit einer möglichst transparenten konnotationsfreien Wortschöpfung auch auf dem nicht deutschsprachigen Markt zu verkaufen hoffte. (S.81)

[Hanno Ehrlicher: Entleerte Innenräume. Avantgarde als Fluchtbewegung, in: Heinz-Ludwig Arnold (Hg.), Aufbruch ins 20. Jahrhundert. Über Avantgarden. München: edition text + kritik, boorberg. 2001, S.77-91(= Text + Kritik. Zf. für Literatur. Sonderband IX/01)]

Auch wenn dies wie eine Überinterpretation anmutet und das Wort alles andere als ‚konnotationsfrei‘ ist, bleibt festzuhalten, dass ‚Dada‘ – so zufällig oder spontan das Wort auch gefunden oder ausgewählt worden sein mag – sowohl auf Kindlichkeit als auch auf den Markencharakter eines Haarpflegeproduktes verweist, also Infantilisierung, Kommerzialisierung und Warencharakter sowie Ästhetik (Kosmetik) auf provokante Weise verbindet (‚assoziiert‘). Als selbst schon weitgehend bedeutungsreduzierter Markenname borgte ‚Dada‘ allerdings der Züricher Gruppe ihren von kulturellem ‚Restmüll‘ vorgeblich gereinigten Namen nur und ‚belastete‘ ihn dafür mit dem Produktnamen kommerzieller Alltagsware.

Auf parodistische Weise klingt dies auch im Eröffnungs-Manifest zum ersten Dada-Abend am 14. Juli 1916 an („Lilienmilchseife“). Für Dada kann alles zur Kunst werden – erinnern Sie sich an Friedrich Schlegels bereits zitierte ‚progressive Universalpoesie‘.

Zitat Hugo Ball:

Dada ist eine neue Kunstrichtung. Das kann man daran erkennen, dass bisher niemand etwas davon wusste und morgen ganz Zürich davon reden wird. Dada stammt aus dem Lexikon. Es ist furchtbar einfach. Im Französischen bedeutets Steckenpferd. Im Deutschen: Addio, steigt mir bitte den Rücken runter, auf Wiedersehen ein ander Mal! Im Rumänischen: ‚Ja wahrhaftig, Sie haben Recht, so ist es. Jawohl, wirklich. Machen wir‘. Und so weiter. Ein internationales Wort. Nur ein Wort und das Wort als Bewegung. Es ist einfach furchtbar. Wenn man eine Kunstrichtung daraus macht, muss das bedeuten, man will Komplikationen wegnehmen. Dada Psychologie, Dada Literatur, Dada Bourgeoisie und ihr, verehrteste Dichter, die ihr immer mit Worten, nie aber das Wort selber gedichtet habt. Dada Weltkrieg und kein Ende, Dada Revolution und kein Anfang. Dada ihr Freunde und Auchdichter, allerwerteste Evangelisten. Dada Tzara, Dada Huelsenbeck, Dada m’dada, Dada mhm’ dada, Dada Hue, Dada Tza. Wie erlangt man die ewige Seligkeit? Indem man Dada sagt. Wie wird man berühmt? Indem man Dada sagt. Mit edlem Gestus und mit feinem Anstand. Bis zum Irrsinn, bis zur Bewusstlosigkeit. Wie kann man alles Aalige und Journalige, alles Nette und Adrette, alles Vermoralisierte, Vertierte, Gezierte abtun? Indem man Dada sagt. Dada ist die Weltseele, Dada ist der Clou, Dada ist die beste Lilienmilchseife der Welt. Dada Herr Rubiner, Dada Herr Korrodi, Dada Herr Anastasius Lilienstein.

Mit dem avantgardistisch-expressionistischen Dichter und Essayisten Ludwig Rubiner und dem Schweizer Literaturkritiker Eduard Korrodi werden zugleich Vertreter der progressiven und der konservativen ‚Richtung‘ vereinnahmt bzw. provoziert. Die Autonomisierung des Wortes als ästhetischer Selbstzweck finden Sie auch hier, sie wird aber anders als im Futurismus nicht mehr selbstwidersprüchlich auf eine politische oder gesellschaftliche Mimesis verpflichtet. Weiter heißt es:

Das heisst auf Deutsch: die Gastfreundschaft der Schweiz ist über alles zu schätzen, und im Ästhetischen kommt‘s auf die Norm an. Ich lese Verse, die nichts weniger vorhaben als: auf die Sprache zu verzichten. Dada Johann Fuchsgang Goethe. Dada Stendhal. Dada Buddha, Dalai Lama, Dada m’dada, Dada m’dada, Dada mhm’ dada. Auf die Verbindung kommt es an, und dass sie vorher ein bisschen unterbrochen wird. Ich will keine Worte, die andere erfunden haben. Alle Worte haben andere erfunden. Ich will meinen eigenen Unfug, und Vokale und Konsonanten dazu, die ihm entsprechen. Wenn eine Schwingung sieben Ellen lang ist, will ich füglich Worte dazu, die sieben Ellen lang sind. Die Worte des Herrn Schulze haben nur zwei ein halb Zentimeter. Da kann man nun so recht sehen, wie die artikulierte Sprache entsteht. Ich lasse die Laute ganz einfach fallen. Worte tauchen auf, Schultern von Worten; Beine, Arme, Hände von Worten. Ay, oi, u. Man soll nicht zuviel Worte aufkommen lassen. Ein Vers ist die Gelegenheit, möglichst ohne Worte und ohne die Sprache auszukommen. Diese vermaledeite Sprache, an der Schmutz klebt wie von Maklerhänden, die die Münzen abgegriffen haben. Das Wort will ich haben, wo es aufhört und wo es anfängt. Jede Sache hat ihr Wort; da ist das Wort selber zur Sache geworden. Warum kann der Baum nicht Pluplusch heissen, und Pluplubasch, wenn es geregnet hat? Und warum muss er überhaupt etwas heissen? Müssen wir denn überall unseren Mund dran hängen? Das Wort, das Wort, das Weh gerade an diesem Ort, das Wort, meine Herren, ist eine öffentliche Angelegenheit ersten Ranges.

[Für die Züricher und Berliner Dada-Manifeste sei ab jetzt pauschal verwiesen auf die Neudrucke in:

Karl Riha/Waltraud Wende-Hohenberger (Hg.): Dada Zürich. Texte, Manifeste, Dokumente. Stuttgart: Reclam 1995 (RUB 8650);

Karl Riha (Hg. in Zusammenarbeit mit Hanne Bergius): Dada Berlin. Texte, Manifeste, Aktionen. Stuttgart: Reclam 1977 (RUB 9857);

Tristan Tzara: Sieben Dada-Manifeste [1924]. Aus dem Französischen übers. v. Pierre Gallissaires. Hamburg: Edition Nautilus (Verlag Schulenburg). 41998]

Die Paradoxie, an der sich bereits Arno Holz und der radikale Naturalismus und Marinettis Futurismus abgearbeitet haben, geistert auch durch dieses Manifest: Bezeichnendes (konventionalisierte Sprache, Wörter: Signifikanten) und bezeichnete ‚Welt‘-Wirklichkeit (‚Natur‘: Signifikate) sollen zusammenfallen – die Sprache der Poesie („Ein Vers […]“, siehe oben) wird Wirklichkeit um den Preis ihrer Selbstbezüglichkeit: Sie wird zu ihrer eigenen und einzigen – nur mehr sprachlichen – Realität, verweist also (nur) auf sich selbst. Und ‚Verbindungen‘ (Marinettis ‚ Analogien‘ zwischen Fernliegendem!) und ihre ‚Unterbrechungen‘ (ihr kommunikationsunterbrechender, ‚störender‘ Charakter) ergänzen einander und erlösen von einer belasteten, ‚verschmutzten‘ und kommerzialisierten Sprache, „an der Schmutz klebt wie von Maklerhänden, die die Münzen abgegriffen haben“ („das Wort […] ist eine öffentliche Angelegenheit ersten Ranges“).

Manifest Dada von Tristan Tzara

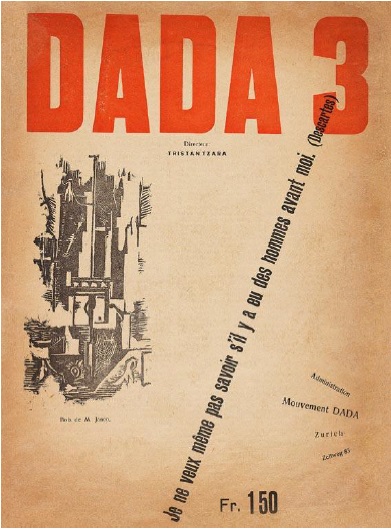

Tristan Tzara (1896-1963) reflektiert die Paradoxien der ‚Manifeste‘ selbst in einem frühen Manifest, das er in Zürich am 23.7.1918 vorliest und das zuerst in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Dada publiziert wird (Manifest Dada, in: Dada 3, Dezember 1918, Titelblatt siehe oben). Zitiert wird die 1920 erschienene deutschsprachige Fassung (in: Richard Huelsenbeck [Hg.]: Dada-Almanach. Berlin: Reiss 1920; hier aus: Riha/Wende-Hohenberger [Hg.], S.36-46).

Anders als im Futurismus reflektieren und ‚beobachten‘ sich ‚Manifeste‘ nun selbst und wollen nicht mehr nur proklamieren, also ‚über‘ etwas – das ‚Alte‘ oder die ‚Zukunft‘ – sprechen, sondern selbst das Proklamierte sein, dieses in ihrem Vollzug als Sprechakt bereits einholen.

Vorschlag zur Lektüre: Lesen Sie bitte das ganze Manifest aufmerksam durch und achten Sie sowohl auf bereits bekannte Semantiken, Argumente, Positionen des Futurismus als auch auf Unterschiede! Ein Unterschied ist gerade genannt worden.

Analyse des Manifests

Auffällig ist also erstens die paradox potenzierte Selbstreflexivität des Manifests – zugleich als ‚Flucht nach vorn‘ in die unauflösbaren Selbstwidersprüche ‚dadaistischer‘ Positionen – was auch die Sternchen-Fußnote des ‚Herausgebers‘ motiviert:

S.36/37: „Ich schreibe ein Manifest und will nichts […] und bin aus Prinzip gegen Manifeste wie ich auch gegen die Prinzipien bin.“

S.37: „entgegengesetzte Handlungen gleichzeitig begehen“

S.42: „Ich bin gegen Systeme, das annehmbarste System ist das, grundsätzlich keines zu haben.“

S.38/39: „Wir haben genug von den kubistischen und futuristischen Akademien: […]“

Damit verknüpft sind zweitens Gegensätze (semantische Oppositionen), deren Aufhebung (nicht Auflösung oder Überwindung!) auf einer Metaebene an die ‚dialektische‘ Logik erinnert, die bereits die sogenannte ‚romantische Ironie‘ auszeichnet. Friedrich Schlegel versteht unter „Ironie“ nämlich „die Form des Paradoxen. Paradox ist alles, was zugleich gut und groß ist“ (48. Kritisches Fragment [Lyceums-Fragment], in: Lyceum der schönen Künste. Ersten Bandes, zweiter Theil. Berlin: Unger 1797, S.146). Und im 121. ‚Athenäums-Fragment‘ (1798) definiert er „eine Idee“ als einen

bis zur Ironie vollendete[n] Begriff, eine absolute Synthesis absoluter Antithesen, der stete sich selbst erzeugende Wechsel zwei streitender Gedanken. Ein Ideal ist zugleich Idee und Faktum. (S.207).

Kunst solle sich demzufolge in einem „steten Wechsel aus Selbstschöpfung und Selbstvernichtung“ befinden (51. ‚Athenäums-Fragment‘, S.190).

[Friedrich Schlegel: Fragmente, in: Athenäum. Eine Zeitschrift von August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel. Ersten Bandes zweytes Stück. Berlin: Vieweg 1798, S.190, S.207 (Reprografischer Nach-druck. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1992)]

In Tzaras Manifest oszilliert ‚Kunst‘ drittens zwischen ‚Ich‘ (‚Selbstschöpfung‘) und ‚Nicht-Ich‘ (‚Selbstvernichtung‘ durch Außenwelt) – überflüssig, Sie erneut an Arno Holz und den Schlegel-Zeitgenossen Fichte zu erinnern (siehe zweiter Themenabschnitt):

S.40: „Ordnung–Unordnung, Ich–Nicht-Ich, Bejahung–Verneinung: höchste Ausstrahlung absoluter Kunst. Absolutes in Reinheit geordnetes Chaos ewig in Sekundenkugel ohne Dauer, […]“

Kunst ‚kapert‘ also auch ihren vermeintlichen Gegner, nämlich ihre kommerzielle Umwelt:

S.41: „Dada ist das Wahrzeichen der Abstraktion; die Reklame und die Geschäfte sind auch poetische Elemente“ – in Kurt Schwitters‘ ‚(Kom)Merz-Kunst‘ wird uns diese Inklusion des Kommerziellen übrigens erneut begegnen.

Und „Dada bedeutet nichts“ (S.37), obwohl die Bedeutungen des Wortes in der Folge genannt werden (S.37) – auch die „Rückkehr zu einem trockenen und lärmenden, lärmenden und eintönigen Primitivismus“ will Dada nicht sein (S.37-38).

S.46, letzter Satz des Manifests: „Dada […], Verschlingung der Gegensätze und aller Widersprüche, der Grotesken und der Inkonsequenzen: Das Leben.“

Und die Beziehung dieser unvermindert antagonistischen, simultan koexistierenden Pole wird viertens als rauschhafte Konflikt-Dynamik erfahren, was an ähnliche Formulierungen des Futurismus erinnert, dessen Binnenlogik dagegen jedoch eher einfach anmutet, da sie die selbstreflexive Potenzierung ihrer Selbstwidersprüche vermeidet:

S.40: „Erkenntnis des höchsten Egoismus [des Dichters], wo die Gesetze verbleichen. Jede Seite muß explodieren durch […] den Wirbel, den Rausch, das Neue, das Ewige […]. Das ist eine schwankende Welt.“

„[wir] bereiten das große Schauspiel des Untergangs vor, den Brand, die Zerstörung.“

Siehe auch S.43 oben „Der spontane Dadaismus.“

Und nur Kunstwerke, die sich dieser sowohl destruktiven als auch schöpferischen ‚Gewalt‘ verdanken, können solche auch selbst ausüben: radikale Subjektivität als Voraussetzung von ‚Leben‘, nicht von ‚Schönheit‘.

S.38: „Das Kunstwerk soll nicht das Schöne an sich sein, denn es ist tot; […]“;

siehe auch S.46 unten!

Und in diese paradoxe und implizit ‚romantische‘, Kunst und Leben entgrenzende Dynamik schleicht sich schließlich fünftens eine ‚kulturhygienische‘ Körper-, d.h. Ausscheidungs- und Verdauungsmetaphorik ein, die wir bereits aus Friedrich Nietzsches lebensphilosophischer Konzeption des Umgangs mit ‚Geschichte‘, ‚Erinnern‘ und ‚Vergessen‘ und aus futuristischen Manifesten kennen:

S.44: „verdauen“; S.45: „Zerstörungsarbeit“ des „Starken“. „Ausfegen, säubern. Die Sauberkeit des Einzelnen […]. […] unzähmbarer Wahnsinn, Zersetzung.“

Voraussetzung hierfür ist der „Kampf mit allen Mitteln des dadaistischen Ekels“ (S.46): „Zerstörungshandlung: Dada;“ (ebd.).

S. 46: „Vernichtung des Gedächtnisses: Dada: Vernichtung der Archäologie: Dada; Vernichtung der Propheten; Dada; Vernichtung der Zukunft: Dada;“

Tzaras Proklamation ohne Anspruch

Tristan Tzaras Proklamation ohne Anspruch [Proclamation sans Prétention], die im Rahmen des 8. Dada-Abends in Zürich am 8.4.1919 vorgetragen und im selben Jahr in der Züricher Anthologie Dada veröffentlicht wird (hier zitiert nach Tzara: Sieben Dada-Manifeste 4 1998, S.62-67), markiert bereits den Übergang von einer notwendigerweise sachlich (fremdreferentiell) noch informativen proklamatorischen ‚Rede über‘ die Programmatik von Dada zu einer dadaistischen Kunst-Äußerung, die selbst bereits das einzulösen und typographisch und semantisch (selbstreferentiell) zu realisieren versucht, was sie ‚proklamiert‘. Dass sie dabei stellenweise auch ‚dunkler‘, rätselhafter wird und Bedeutung stärker verschlüsselt und verhüllt werden, verwundert nicht.

Überprüfen Sie selbst, ob und inwieweit Sie noch Bruchstücke der eben angesprochenen Semantiken und Themen wiederfinden:

Achten wir jedoch noch etwas genauer auf die Bedeutungsstruktur des Textes. Einige Anmerkungen hierzu in Stichworten:

Zur ersten Seite (S.62):

Das Wort ‚Kunst‘ soll ersetzt werden durch ein anderes, kontext-störendes, überraschendes (‚dada‘ oder Plesiosaurus oder Taschentuch);

für das nicht erlernbare, (‚genialische‘?) Talent, also z.B. gegen akademische Malerei;

stattdessen die hypertrophe (vergrößerte) Hyperästhesie (Überwahrnehmung, gesteigerte Wahrnehmung) hypnotisierter Maler – unbewusst (aleatorisch: Zufallsprinzip) produzierender Künstler.

Zur zweiten Seite (S.63):

Die morphologische Rekurrenz des „hyper/o“ setzt sich fort: das Hypodrom (= griech. ‚überdachter Platz zum Spazierengehen, Lustwandeln‘, nicht ‚Hippodrom‘: Pferderennbahn) der ‚unsterblichen‘ (metaphysischen) ‚Garantien‘ hat ausgedient: „es gibt keine Bedeutung“, weder transparent noch scheinhaft – die Musikinstrumente sind ‚blind‘, Schreiben ist ein körperlich natürlicher Vorgang, ist ‚Natur‘, die eine ‚Operation‘ benötigt – die ‚Urinflasche‘ wertet nicht die mit ihr verglichene Kunst ab, sondern wird selbst aufgewertet – als künstliches Hilfsmittel für natürliche Vorgänge!

Zur dritten Seite (S.64):

Gesucht wird die „einzige Kraft“ = das „Nichts“, die „Lebenskraft des [zufälligen, flüchtigen] Augenblicks“ (Schlegels ‚progressive Universalpoesie‘ lässt erneut grüßen) – erstrebt wird die „spontane Akrobatie“ (= Höhenflug), gegen den etablierten Theaterbetrieb, der „muntere Wind“.

Jeder, der das Gegenteil sagt, hat Recht: das später ‚dialektisch‘ genannte Prinzip der Frühromantiker kennen wir bereits – bei Schlegel als Umschlag ins Gegenteil, als Paradoxon, als Ironie. Auch, so wäre zu ergänzen, wer das Gegenteil dieser „Proklamation“ sagt, hat Recht, kann Dada nicht dementieren!

Aktion des Blutes – also eruptiver (Geysir-)Ausbruch des Lebens;

Zur vierten Seite: Ironisch gebrochen wird dies auf der letzten Seite des Manifests:

Dort wird auf die „Vorschriften des Schönen und seiner Kontrolle“, insgeheim also nicht nur auf die normativen Ästhetiken, die Produktions- und Wirkungspoetiken von Aristoteles bis Lessing und Schiller verwiesen, sondern auch auf die eigene, ‚dadaistische‘ Programmatik, die sich in unzähligen Aufrufen und Manifesten äußert. Sie verwickelt sich damit in eine unaufhebbare Paradoxie, in den Selbstwiderspruch nämlich, Provokation planen, ja dauerhaft institutionalisieren zu wollen.

Deshalb das Plädoyer gegen die „Nabelschau“, Selbstbeobachtung, Selbstanbetung des künstlerischen ‚Krüppels‘, gegen einen zusehends um sich selbst kreisenden, selbstbezüglichen Dadaismus.

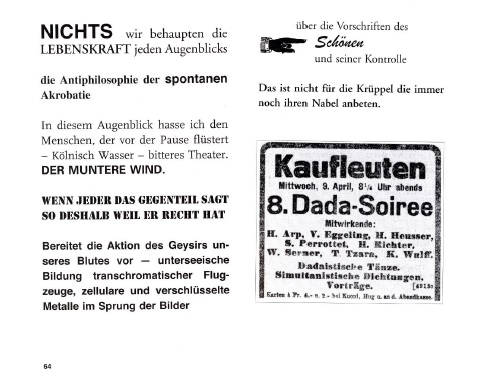

Am Ende abgedruckt ist eine Zeitungsanzeige zur Wiederholung der 8. Dada-Soiree am 9.4.1919 im Lokal bei den ‚Kaufleuten‘, 20:15 Uhr abends, in deren Rahmen diese Proklamation vorgetragen worden ist. Außerdem stehen „dadaistische Tänze“ und „Simultanistische Dichtungen“ auf dem Programm: Hans Arp, Hans Richter, Tristan Tzara und der schwedische Maler Viking Eggeling wirken mit sowie Walter Serner (1889-1942) – ebenfalls ein prominenter Dada-Sympathisant, der von Tzara als „größenwahnsinniger Außenseiter“ bezeichnet wird, und der an diesem Abend sein nihilistisches Manifest mit dem Titel Letzte Lockerung vorträgt, was zu einem Publikumsaufruhr und dazu führt, dass Serner von der Bühne gejagt wird. In den 1920er Jahren wird Serner übrigens mit freizügigen Kriminalromanen (z.B. Die Tigerin, 1925) bekannt, die vor einigen Jahren eine Art Renaissance in der Lesergunst erlebt haben.

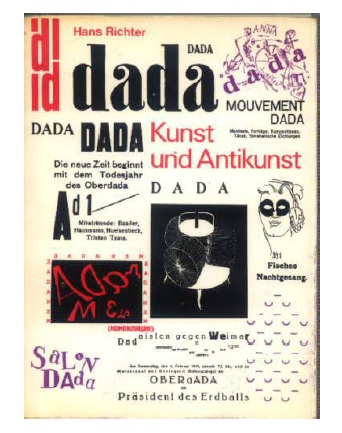

Hans Richters Rückblick auf den Dadaismus

Ein Beteiligter der ersten Stunde, der Maler und Filmkünstler Hans Richter (1888-1976), der 1916 zur Cabaret-Voltaire-Gruppe stößt, resümiert im Rückblick 1964 den Unterschied von Futurismus und Dadaismus wie folgt:

[…] hier […] hört der Einfluss des Futurismus auf. ‚Bewegung‘, ‚Dynamik‘, ‚vivere pericolosamente‘, ‚Simultaneität‘ spielen zwar eine Rolle in Dada, aber keinesfalls eine programmatische. Hier liegt der fundamentale Unterschied: der Futurismus hatte ein Programm. Aus diesem Programm entstanden Werke, die auf ‚Erfüllung‘ dieses Programms zielten. Je nach Talent entstanden Kunstwerke oder nur Illustrationen dieses Programms. – Dada hatte nicht nur kein Programm, es war ganz und gar anti-programmatisch. Dada hatte das Programm, keins zu haben …und das gab zu der Zeit und in dem geschichtlichen Moment dieser Bewegung die explosive Kraft, sich nach ALLEN Seiten ohne ästhetische und soziale Bindungen frei zu entfalten. Diese ‚absolute Voraussetzungslosigkeit‘ war in der Tat ein Novum in der Geschichte der Kunst. Dass so eine ‚paradiesische‘ Situation nicht ‚dauern‘ konnte, dafür garantierte die menschliche Unzulänglichkeit von sich aus. Aber für einen kurzen Augenblick sollte erst einmal eine absolute Freiheit bejaht werden …, die am Ende sowohl zu einer neuen Kunst wie zum Nullpunkt führen konnte… und sollte. (S.33)

[Hans Richter: DADA Kunst und Antikunst. Mit einem Nachwort von Werner Haftmann. Köln: DuMont Schauberg 1964, 4. Auflage 1978]

Der Reiz von Hans Richters Buch über den Dadaismus, seine Entstehung, seine Geschichte und seine Nachwirkungen, liegt übrigens gerade in der Überblendung von teilnehmender künstlerischer Innenperspektive und distanziertem Rückblick. Richter erzählt anschaulich und durchaus spannend, so dass Ihnen das Buch, so es antiquarisch noch erhältlich ist, empfohlen sei – zumal wenn es Ihr Erstkontakt mit den Avantgarden des 20. Jahrhunderts sein sollte.

,Programmlosigkeit’ als ,Programm’?

Dass ‚absolute Voraussetzungslosigkeit‘ – bei Richter selbst schon durch einfache Anführungszeichen relativiert! – eine, allerdings kreative, künstlerisch fruchtbare Illusion bleiben musste, dass ‚absolute Freiheit‘ also wohl ‚bejaht‘ werden, aber niemals erreicht werden kann, versteht sich auch im Falle von Dada von selbst, und zwar von Anfang an. Und das ‚kulturhygienische tabula-rasa– und ‚Paradies‘-Narrativ prägt, wie wir am Beispiel von Ball und Tzara bereits gesehen haben, auch noch den Dadaismus, der gar nicht so ‚un-programmatisch‘ war. Seine bewegliche, selbstreflexive und absichtlich paradoxe ‚Poetik‘ unterscheidet sich jedoch genau darin stark von derjenigen des politisch totalitären Futurismus.

Die zahlreichen ‚Manifeste‘, ‚Proklamationen‘, ‚Programme‘ und Pamphlete insbesondere der Berliner Dada-Gruppe (Raoul Hausmann, Johannes Baader, George Grosz, Walter Mehring, Hannah Hoech, die Brüder Herzfeld, Richard Huelsenbeck) parodieren somit nicht nur unfreiwillig, wie der Futurismus, sondern vielmehr absichtlich und lustvoll den normativ obrigkeitlichen Duktus staatlicher Gesetzgebung, kirchlicher Glaubensregeln oder päpstlicher Dogmen und der ‚Programme‘ politischer Parteien. Der Paradoxie, ‚Programmlosigkeit‘ zum ‚Programm‘ erheben zu wollen, entgeht der Dadaismus damit jedoch nicht. Er versucht allerdings auch nicht, dieses Dilemma zu überspielen, sondern profitiert von ihm und ästhetisiert es.

„Was ist dada?“ aus der Zeitschrift Der Dada (Nr.2, hrsg. von Raoul Hausmann, Berlin 1919) mag dies illustrieren:

Zeitgeschichtlicher Kontext

Und bitte vergegenwärtigen Sie sich auch den zeitgeschichtlichen Kontext, also die politische Situation in Deutschland 1919, in dem der Dada zu ‚siegen‘ beansprucht: Der ‚Spartakusaufstand‘ wird im Januar 1919 niedergeschlagen und die KPD-Führung (Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht) in Berlin von rechtsradikalen Freicorps-Angehörigen ermordet. Die Republik konstituiert sich mit dem zum Reichspräsidenten gewählten SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert und im Juli 1919 verabschiedet die Weimarer Nationalversammlung die Reichsverfassung der neuen Republik, welche von ihren links- und rechtextremen Feinden von Anfang an in einen anhaltenden Krisenzustand versetzt wird. Der Friedensvertrag von Versailles wird im Juni 1919 unterzeichnet – von wirtschaftlichen Problemen und dem weltweiten Grassieren der sogenannten Spanischen Grippe (1918-1920) ganz zu schweigen.

‚Dada siegt! Dada ist alles und garnichts!‘ kann vor diesem Hintergrund als Ausdruck von Verzweiflung und als intellektuell spielerische, absurde Ablenkung von ‚absurden‘ (sinnwidrigen) gesellschaftlichen Zuständen interpretiert werden, ist zugleich aber auch Ausdruck ‚avantgardistischer‘ kunstutopischer Erlösungshoffnungen.

Die Hauptakteure

Ich stelle Ihnen als Nachtrag zum Schluss noch kurz die Hauptakteure des Cabaret Voltaire und der Züricher Dada-Gruppe vor. Detaillierte Biographien bieten einschlägige Lexika (nicht nur Wikipedia), so dass Sie sich bei Interesse umfassender informieren können.

Hugo Ball (geb. 1886 in Pirmasens; gest. 1927 in der Schweiz).

Sohn eines katholischen Schuhfabrikanten; ab 1906 Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie in München, Verehrer der Musik von Max Reger. Dissertation über Nietzsche in Basel, die nicht eingereicht und erst 1978 veröffentlicht wird. Abbruch des Studiums 1910. Umzug nach Berlin, dort Hilfskraft für „Regie, Dramaturgie und Verwaltungsfragen” an Max Reinhardts Schauspielschule, 1910 Veröffentlichung seiner Tragikomödie Die Nase des Michelangelo, 1911/12 Dramaturg am Theater in Plauen, zwischen 1912 und 1914 an den Münchner Kammerspielen, bald ebendort alleiniger Dramaturg. In München Bekanntschaft mit Richard Huelsenbeck, Emmy Hennings und mit dem Theaterautor Frank Wedekind. Ab 1913 publiziert Ball in verschiedenen Zeitschriften (u.a. in Revolution, Die Neue Kunst, Die Aktion und in der Jugend). Die Aktion veröffentlicht 1914 Gedichte Balls, ein Blauer-Reiter-Almanach mit Wassily Kandinsky scheitert wegen des Kriegsbeginns. Ball meldete sich freiwillig und wird für untauglich erklärt. Er rezipiert Autoren des Anarchismus (Kropotkin, Bakunin). – Im Jahr 1915 emigriert Ball mit Emmy Hennings in die Schweiz, schlägt sich als Klavierspieler und Texter eines Varieté-Ensembles durch und hat Kontakt zur Tanzschule von Rudolf von Laban. Im Februar 1916 gründete er mit Hans Arp, Tristan Tzara und Marcel Janco in Zürich das Cabaret Voltaire, im Juni trägt er dort zum ersten Mal Lautgedichte vor (Gadji beri bimba). Ball zieht sich schnell von dadaistischen Aktivitäten zurück und arbeitete von 1917 bis 1919 bei der Freien Zeitung. Er vertritt nun einen mystisch ausgerichteten Katholizismus, hält Vorträge in der Schweiz und in Deutschland. – 1920 Heirat mit Emmy Hennings, mit der er im Tessin lebt; Freundschaft mit Hermann Hesse.

Emmy Hennings (geb. 1885 in Flensburg; gest. 1948 in Lugano).

Emmy Hennings arbeitet nach Besuch der ‚Volksschule‘ als Dienstmädchen, heiratet 1903 einen Laienschauspieler, schließt sich einer Wanderbühne an, lässt sich 1904 scheiden und arbeitet sodann als reisende Solo-Vortragskünstlerin. Sie wird 1905 Mitglied der Theatergesellschaft Schmidt-Agte in Elmshorn und gehört bis 1908 zur schleswig-holsteinischen Schauspieltruppe von Oskar Ludwig Georg Brönner. Ohne Schauspiel-Ausbildung aber dennoch erfolgreich tritt Hennings 1909 im Berliner Neopathetischen Cabaret des Neuen Clubs auf, wo sie den Schriftsteller Ferdinand Hardekopf kennenlernt, mit dem sie 1910 durch Frankreich reist und von dem sie sich trennt, nachdem sie von ihm zur Prostitution gezwungen wird. Tritt als Diseuse in Berlin und München auf und lernt dort in der Künstlerkneipe Alter Simpl Hugo Ball kennen. 1914 wegen Diebstahl und Verdacht auf Beihilfe zur Fahnenflucht inhaftiert, emigriert sie 1915 mit Hugo Ball in die Schweiz. Nach Balls Tod 1927 tritt sie als Verfasserin autobiographischer Werke und von Erzählungen und Märchen hervor.

Tristan Tzara, eigentlich Samuel Rosenstock (geb. 1896 in Moinești, Rumänien; gest. 1963 in Paris).

Zusammen mit Marcel Janco veröffentlicht er als Gymnasiast in der Zeitschrift „Simbolul“ (1912); aus seiner Feder stammen die ersten Texte des Dadaismus (La Première aventure céleste de Monsieur Antipyrine, 1916; Vingt-cinq poèmes, 1918; später Sept manifestes Dada, 1924). Tzara wirkt an den Veranstaltungen des Cabaret Voltaire mit und gilt als einer der Pioniere des ‚Simultangedichts‘; sein berühmtes Simultangedicht L’Amiral cherche une maison à louer wird uns in der nächsten Themenwoche beschäftigen. – In Paris kooperiert Tzara ab 1919 mit den dortigen Dadaisten (André Breton, Philippe Soupault, Louis Aragon u.a.). Der fingierte Dada-‚Prozess‘ gegen den nationalistischen Autor und Politiker Maurice Barrès führt im Mai 1921 zum Streit mit den Pariser Dadaisten, so dass sich die Gruppe auflöst, was die Formierung des Surrealismus begünstigt. Inzwischen politisch engagiert, stößt Tzara allerdings erst um 1930 zu den Surrealisten (Essai sur la situation de la poésie, 1931; L’homme approximatif, 1931; L‘An-titête, 1933; Grains et issues, 1935). Tzara nimmt als Kommunist am Spanischen Bürgerkrieg teil und kämpft im Zweiten Weltkrieg in der französischen Widerstandsbewegung (Résistance). Existentialistisch geprägte Publikationen nach dem Zweiten Weltkrieg u.a.: Terre sur terre, 1946; Le poids du monde, 1951; La Face intérieure, 1953).

Richard Huelsenbeck (geb. 1892 in Frankenau; gest. 1974 in Muralto, Schweiz), Schriftsteller, Arzt, Psychoanalytiker.

Er wächst als Sohn eines Apothekers in Dortmund und Bochum auf, studierte u.a. in Paris, Zürich und München Medizin, Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte, lebt ab 1914 in Berlin und emigriert 1916 als Kriegsdienstverweigerer in die Schweiz. 1917 Rückkehr nach Berlin, wo er mit Raoul Hausmann, Else Hadwiger und George Grosz eine Dada-Gruppe gründet. Er verfasst 1918 das Dadaistische Manifest, das von den meisten Vertretern dieser Richtung unterschrieben wird und auf das wir ebenfalls noch zurückkommen werden. In einem Streit mit Kurt Schwitters bezeichnet er diesen als einen „abstrakten Spitzweg, den Caspar David Friedrich der dadaistischen Revolution“, Schwitters nennt den damals bereits politisch ‚links‘ engagierten Huelsenbeck dagegen „Hülsendada“ (Aufsatz Merz vom 19. Dezember 1920). Huelsenbeck distanziert sich vom vermeintlich verbürgerlichten Expressionismus, später auch vom Dadaismus und von der Kunst und ist als Schiffsarzt und als Auslandskorrespondent tätig. 1936 emigriert er mit seiner halb-jüdischen Stieftochter nach New York und arbeitet dort als der Psychiater und Psychoanalytiker Charles R. Hulbeck. 1970 Rückkehr nach Europa ins Tessin.

Marcel Janco (Marcel Iancu) (geb. 1895 in Bukarest; gest. 1984 in Tel Aviv), Schriftsteller und Architekt.

Nach der Mitgründung von Dada gestaltet er 1917 die Masken und Kostüme für das ‚Sonnenfest‘ des Tänzers Rudolf von Laban auf dem Monte Verità von Ascona. 1922 Rückkehr nach Rumänien als Architekt und Maler. 1941 wandert er nach Israel aus, 1953 gründet er dort die Künstlerkolonie En Hod.

Hans oder Jean Arp (geb. 1886 in Straßburg; gest. 1966 in Basel) ist als Maler, Bildhauer und Lyriker einer der prominentesten Allround-Künstler des 20. Jahrhunderts, nicht nur des Dadaismus und Surrealismus. Mitglied der Gruppe Abstraction-Création.

Sohn des deutschen Zigarrenfabrikanten Wilhelm Arp und dessen elsässischer Frau, Muttersprache deutsch, als Jugendlicher u.a. an den Dichtern der deutschen Romantik (Novalis, Clemens Brentano, Ludwig Tieck) interessiert. Er ist der Onkel mütterlicherseits von Udo Jürgens und des Malers und Fotografen Manfred Bockelmann. – Studium der Bildende Kunst von 1904 bis 1908 in Weimar und Paris, 1911 Mitbegründer der Künstlervereinigung Moderner Bund, Bekanntschaft mit Wassily Kandinsky, Kontakt zur Gruppe Der Blaue Reiter. 1915 erste Ausstellung abstrakter Werke in Zürich. 1916 illustriert er Tristan Tzaras Gedichtband 25 Gedichte und lernt Hugo Ball und Richard Huelsenbeck kennen. Seit 1916 ist er mit der Schweizer Malerin, Bildhauerin, Textilgestalterin, Architektin und Tänzerin Sophie Taeuber (1889-1943) befreundet (Heirat 1922). 1919 Freundschaft mit Max Ernst (1891-1976) und Johannes Theodor Baargeld in Köln; 1920 Teilnahme an der Ersten Internationalen Dada-Messe in Berlin; dank der Vermittlung von Kurt Schwitters publiziert er den Textcollagen-Gedichtband Die Wolkenpumpe, worin der Zufall (Aleatorik) als Gestaltungsprinzip in die Literatur Einzug hält. Auch die Wolkenpumpe werden wir noch näher kennenlernen. Arp steht in Beziehungen mit international bekannten Avantgarde-Vertretern (Kasimir Malewitsch, El Lissitzky) und beeinflusst die abstrakte Stilrichtung des Hard Edge (Ellsworth Kelly, Kenneth Noland, Barnett Newman, Frank Stella). Seine Werke werden 1940 von den Nationalsozialisten als ‚entartete Kunst‘ eingestuft, Taeuber und er fliehen in den nicht von den Deutschen besetzten Teil Frankreichs. Einige Jahre nach dem Tod von Sophie Taeuber-Arp und nach Ende des Weltkrieges hat er ab 1949 Erfolg in den USA und wird zu einem weltweit bekannten Bildhauer; er stellt u.a. in Kassel auf der documenta 1 (1955) und der documenta 2 (1959) aus.

Zu empfehlen ist ein Besuch des seit 2007 bestehenden, architektonisch spektakulären Arp Museums Bahnhof Rolandseck hoch über dem Rheinufer südlich von Bonn.